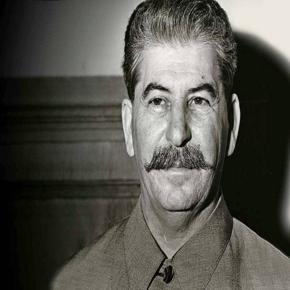

5 марта 2023 г. исполнилось 70 лет со дня смерти И. В. Сталина – одной из самых противоречивых исторических фигур в истории СССР и России. Лучший памятник Сталину – правильное его понимание и объективная, справедливая и научная оценка с позиций марксизма-ленинизма его места и роли в истории. Сейчас самое подходящее для этого время.

Оценка И. В.Сталина – это принципиальный политический вопрос марксизма-ленинизма

И. В. Сталин – историческая личность мирового масштаба, многолетний руководитель КПСС и социалистического строительства, великий марксист-ленинец и пролетарский революционер, признанный лидер международного коммунистического движения. Он отстаивал и развивал марксизм-ленинизм, руководил строительством первой в истории человечества социалистической страны, возглавил и выиграл всемирную войну против фашизма, защищал мир во всем мире, способствовал прогрессу человеческого общества.

Оценка Сталина – это вопрос не столько его личной репутации, «научного мнения» об исторической личности, сколько вопрос о том, как использовать марксистско-ленинскую позицию для верного понимания Октябрьской революции и социалистического строительства в России, исторической роли марксистских политических партий и их лидеров. «Коммунистическая партия Китая всегда считала, что вопрос о том, как относиться к Сталину, – это не просто вопрос оценки личности Сталина, но, что более важно, это вопрос о том, как обобщить исторический опыт диктатуры пролетариата, как подытожить исторический опыт международного коммунистического движения после смерти Ленина» [20. С.57-58].

Си Цзиньпин подчёркивает: «Оценка исторических деятелей должна осуществляться в контексте исторических условий эпохи и общества, в котором они живут, и не может быть отделена от всестороннего понимания исторических условий и исторических процессов и научного понимания исторических законов; нельзя игнорировать связь между исторической неизбежностью и исторической случайностью. Мы не можем в хороших исторических обстоятельствах просто приписывать успех отдельным людям, и не можем просто приписывать неудачи в условиях исторических невзгод. Мы не можем использовать сегодняшние условия времени, уровень развития и уровень знаний, чтобы оценивать и спрашивать с предшественников, не должны требовать от них того, что могли сделать только более поздние поколения» [10. С.56-57].

Только прояснив в теории и на практике роль и место Сталина в истории развития марксизма, мирового социализма, международного коммунистического движения и КПСС мы сможем дать всестороннюю оценку Сталину, а также КПСС и СССР под его руководством, сможем придерживаться правильных политических, идейных, теоретических и практических установок при оценке Сталина. Только тогда мы сможем сокрушить реакционные силы и разоблачить ложь, которую распространяют их представители, раскрыть истинные цели антимарксистских, антисоциалистических и антикоммунистических лидеров с их призывами к «мирной эволюции» и «цветным революциям», вскрыть уродливую природу их тщетных попыток изменить и подорвать социалистическую государственную власть.

Во времена СССР и в сегодняшней России в процессе осмысления и оценки Сталина был пройден путь от полного признания и бесконечного преклонения до полного его отрицания и очернения. Сейчас наблюдается процесс рационального, объективного переосмысления, переоценки и постепенного восстановления его первоначального облика. Пережив политические потрясения и социальные преобразования, все больше и больше россиян проявляют склонность положительно относиться к Сталину. С начала нового века он неоднократно оказывался в первых рядах при опросах общественного мнения в России; его оценка в новых российских учебниках по истории оказывается более развернутой и объективной. В последние годы появились скульптуры Сталина, в современной русской литературе и книгах по истории его образ становится все более положительным и позитивным.

На Западе и в международном коммунистическом движении также наблюдалось «обратное течение» от полного отрицания и осуждения Сталина, которое когда-то было доминирующим в мировом общественном мнении. В Китае возникало идейное течение буржуазной либерализации, противостоящее марксизму-ленинизму, социализму, руководству Коммунистической партии, полностью отрицающее и очерняющее Сталина.

Исторически существовало два типа отрицания Сталина. Один – это вопрос познания, связанный с различными взглядами и мнениями внутри социалистического лагеря, другой – вопрос точки зрения, представляющей по сути антимарксистский, антисоциалистической подход. К этим двум типам следует относиться по-разному. В первом случае необходимо проводить дискуссии и своевременно исправлять ошибочные представления. Во-втором случае очевидно, что его приверженцы преследуют антикоммунистические цели, и, если мы не разоблачим и не подвергнем их глубокой критике, то попадем в идейно-политическую ловушку и нанесем серьезный вред делу социализма. Мы должны иметь ясное представление и вести неустанную борьбу за то, чтобы не допустить искажения, отрицания и очернения марксизма-ленинизма, научного социализма и руководства Коммунистической партии осуществляемых путём отрицания и очернения Сталина.

Как вождь пролетарской партии и первой в мире социалистической страны Сталин отстаивал, применял и развивал теорию марксизма-ленинизма, предложил и реализовал ряд новых идей, новых стратегий и новых теорий построения, укрепления и совершенствования социализма. Следует всегда помнить об исторической роли Сталина в развитии мирового социалистического движения.

Искажение, отрицание и очернение Сталина привели к серьезным последствиям для дела социализма

Оценка Сталина – острый и сложный вопрос для истории социалистической мысли, развития марксизма и международного коммунистического движения. Он также связан с общей ситуацией в мире, его никак нельзя обойти стороной. Всё началось с «секретного доклада» Хрущева на XX съезде КПСС. В этом докладе были смешаны черное и белое, искажены факты, указано только на ошибки и негативную роль Сталина, он был представлен необъективно. Далеким от реальной истории историческим, всесторонности и диалектики способом был создан чрезвычайно опасный прецедент, повлекший за собой тяжёлые последствия. Одновременно Хрущев выдвинул теории «затухания классовой борьбы» и «бесполезности диктатуры пролетариата», а также концепцию трёх ориентированных на Запад «мирных принципов» – линию на «мирное сосуществование», «мирное соревнование» и «мирный переход». Тем самым он отступил от основных принципов марксизма и научного социализма.

Его подход был унаследован Горбачевым, который воспользовался назревшей необходимостью реформ для полного отрицания Сталина, навязывания так называемого «гуманного, демократического социализма», отказа от марксизма-ленинизма и руководящей роли Коммунистической партии, позволив враждебным силам Запада в максимально короткий срок добиться успеха в разрушении КПСС и СССР. Резкие перемены в Советском Союзе и социалистических странах Восточной Европы явились величайшей социально-исторической трагедией ХХ века.

Цель полного отрицания Хрущевым роли и заслуг Сталина и его политика «десталинизации» состояла не в том, чтобы противостоять культу личности и исправить допущенные ошибки, а в том, чтобы использовать это как предлог для отрицания законов социально-исторического развития, самих основ марксизма-ленинизма и научного социализма. В марте 1956 г. Мао Цзэдун указал на расширенном заседании Секретариата ЦК КПК: «На этот раз Хрущев снял крышку и проделал дыру» [15. С. 550]. Под фразой «снял крышку» подразумевалось раскрытие «культа личности» Сталина, а под фразой «проделал дыру» подразумевалось то, какие серьезные последствия повлечет за собой очернение образа Сталина и его полное отрицание. Исторические факты доказали, что негативные последствия хрущевского «создания дыры» намного превышают позитивные последствия «снятия крышки».

Негативные последствия заключаются в следующем:

Во-первых, это вызвало растерянность и потерю доверия марксизму-ленинизму. А ведь именно марксизм-ленинизм – это знамя, душа и руководящая идеология коммунистов. Сталин отстаивал и развивал это великое учение, подчеркивал его теоретическое и практическое значение, его руководящую роль. «Секретный доклад» Хрущева отказался от марксизма-ленинизма по ряду принципиальных вопросов. Его обвинения в адрес Сталина поставили под сомнение путь Октябрьской революции и достижения социалистического строительства в СССР, породили серьезную идеологическую и теоретическую путаницу.

Си Цзиньпин отметил: «Распад власти часто начинается с идеологической сферы. Политические потрясения и смена режима могут произойти в одночасье, но идеологическая эволюция – это длительный процесс. Как только идеологическая линия обороны будет прорвана, другие линии обороны будет трудно защитить. Мы должны твердо держать в руках руководящую, управленческую и дискурсивную силу идеологической работы и ни в коем случае не должны упускать ее, иначе мы совершим непоправимые исторические ошибки» [18. С. 100].

Во-вторых, это поколебало идеалы и веру людей в научный социализм и коммунизм. Путь, по которому идет страна, и система, которую она избирает, должны быть выбраны людьми, чьи коренные интересы совпадают, а не субъективной волей какого-либо лица или части людей. СССР в сталинский период колоссальными успехами социалистического строительства и великой победой в антифашистской войне доказал, что социализм имеет несравненное превосходство над капитализмом, что социализм есть неизбежное развитие человеческой истории.

Критика Хрущева в адрес Сталина запятнала образ социалистического СССР и поколебала веру людей в социалистическую теорию, в избранный советским народом путь и созданную им систему. В то же время в международном сообществе определенные силы также стали использовать критику «сталинской модели» и «сталинизма» в качестве предлога для обесценивания научного социализма как невозможной и даже ложной иллюзии. С помощью развернутой клеветы на «тоталитаризм» КПСС они стремились добиться полного отрицания марксистской теории научного социализма и коммунизма. Теория научного социализма была искажена и извращена, в результате чего социалистические ценности сильно пострадали.

В-третьих, это привело к ослаблению или даже подрыву руководства партии. Вождь пролетарской партии есть представитель пролетариата и его политической партии. Отрицать или очернять вождя партии значит отрицать дело и достижения пролетарской партии, дело и достижения народа. Согласно ленинской теории пролетарской революции, строительство социализма должно осуществляться коммунистической партией во главе с авторитетным руководителем. Залогом успеха советского социалистического строительства было руководство КПСС, ядром которого служил Сталин. Критика Сталина и отрицание руководящей роли компартии неизбежно наносили ущерб имиджу партии, пошатнули доверие к ней советских людей, расшатали основы социалистического строя.

В период горбачевских реформ ЦК КПСС выдвинул программное заявление XXVIII съезда КПСС «К гуманному, демократическому социализму», в котором было открыто предложено отменить статью 6 Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС. Этот съезд официально принял создание «гуманного и демократического социализма» в качестве руководящей идеологии и программы действий. КПСС постепенно ослабевала и, в конце концов, была распущена. И все это началось с заявлений и действий Хрущева по критике Сталина.

В-четвертых, были поставлены под сомнение и даже отвергнуты теория и практика диктатуры пролетариата. С первых дней Октябрьской революции враждебные ей силы на Западе непрестанно атаковали и очерняли большевистскую партию и ее лидеров, стремясь свергнуть коммунистический режим. После прихода к власти пролетарская партия должна была постоянно укреплять экономическую основу социализма, свою власть как правящей политической организации, усиливать господствующее положение социалистической идеологии, развивать общественные производительные силы, поддерживать социальную стабильность и в итоге победить капитализм. В сталинскую эпоху пролетарский режим был чрезвычайно стабилен, социалистическое строительство достигло больших успехов. После Второй мировой войны социалистический строй распространился на многие страны Восточной Европы, Азии и Латинской Америки.

«Секретный доклад» Хрущева, а затем и «десталинизация» вызвали внутри социалистического лагеря сомнения, а также противостояние части членов партии своему руководству и их авторитету, что привело к неустойчивой ситуации в Восточной Европе. СССР и восточноевропейские страны оказались очень пассивны в разрешении социальных противоречий и противостоянии деятельности враждебных сил Запада. Глубинные причины беспорядков и подрыва политической власти в Восточной Европе в 1980-е годы также уходят своими корнями в хрущевскую критику Сталина. От Хрущева до Горбачева тяжелые последствия добровольного отказа руководителей КПСС от диктатуры пролетариата убеждают нас в том, что отстаивание и укрепление власти пролетариата всегда было основным принципом, от которого не может отказаться социалистическая страна.

Борьба вокруг оценки заслуг и ошибок Сталина - борьба не на жизнь, а на смерть между «двумя классами» и «двумя системами»

Оценивать любого исторического деятеля необходимо в контексте его исторической эпохи и социальной среды того времени, рассматривать его комплексно и исторически, за пределами влияния личных обид, личных симпатий и антипатий. Оценка заслуг и ошибок Сталина представляется вопросом оценки исторических деятелей. В сущности, она тесно связана с рядом крупных проблем реального мира, в конечном счете, это борьба не на жизнь, а на смерть между «двумя классами», «двумя системами», между пролетариатом и буржуазией, социализмом и капитализмом.

Во-первых, полное отрицание Сталина есть идеологическая атака враждебных западных сил с целью свержения социалистического строя. Рост и развитие дела социализма в СССР и во всем мире вызвали большую тревогу в капиталистическом мире, опасения, что марксистская теория научного социализма распространится на весь мир. Демонизация Сталина была тайным средством предотвращения успеха научного социализма и важным инструментом Запада для «завоевания людских сердец» во время «холодной войны». После Второй мировой войны реакционные силы Запада во главе с США попытались получить преимущество в конкурентной борьбе с социализмом за счет быстрого технологического, экономического и социального развития и начали «холодную войну». Им было необходимо использовать социальные потрясения для подрыва социалистической позиции и пробивания бреши в идеологическом поле социалистического лагеря.

Хрущевская критика Сталина послужила этой цели, и исход ее неизбежно привел к идеологической неразберихе и противоречиям в социалистических странах. В то время США назвали действия Хрущева «беспрецедентно соответствующими нашим целям» [25. С. 12], а директор ЦРУ Аллен Даллес предложил миллионы долларов за поиск текста «секретного доклада» Хрущева и организовал публикацию его в «Нью-Йорк таймс», рассчитывая «использовать как оружие для разрушения престижа и влияния коммунистического движения» [25. С. 12]. В этом смысле XX съезд КПСС стал продуктом планомерной диверсии, проникновения и подрыва социалистических стран со стороны враждебных сил Запада.

Настораживает то, что подобные действия продолжаются и сегодня, принимая все более агрессивный характер. Разнообразные «цветные революции», развязанные западными странами во главе с США против социалистических стран и ряда стран Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной и Южной Америки, Восточной Европы, Средней Азии - тому наглядное свидетельство.

Во-вторых, полное отрицание Сталина есть подмена классовых интересов пролетариата и народных масс классовыми интересами буржуазии. В современную эпоху народные массы в лице пролетариата являются реальной движущей силой, содействующей развитию социальной истории, хозяевами истории, создателями всех общественных богатств и проводниками социальных преобразований. Социализм – это новая социальная форма, представляющая коренные интересы пролетариата и широких масс трудящихся. Капитализм – последнее в истории человечества эксплуататорское общество, представляющее классовые интересы буржуазии. Борьба между социализмом и капитализмом есть борьба интересов двух принципиально противоположных классов.

Сталин указывал: «…коллективизм, социализм не отрицает, а совмещает индивидуальные интересы с интересами коллектива. Социализм не может отвлекаться от индивидуальных интересов. Дать наиболее полное удовлетворение этим личным интересам может только социалистическое общество. Более того, – социалистическое общество представляет единственно прочную гарантию охраны интересов личности» [4. С. 602]. В период окончательного перехода капитализма от свободной конкуренции к монополистической стадии буржуазия и мир капитала не желают уйти со сцены истории и отчаянно усиливают свое давление и попытки наступления на пролетариат и социализм.

В-третьих, полностью отрицать Сталина – означает отрицать неизбежность исторической победы социализма над капитализмом.

Полностью отрицать Сталина – значит под предлогом отрицания Сталина отрицать великие достижения СССР в социалистическом строительстве и тем самым принципиально отрицать историческую неизбежность прихода социализма на смену капитализму. Занимая различные позиции, буржуазия и пролетариат совершенно по-разному смотрят на неизбежную тенденцию общественно-исторического развития и историческую закономерность смены капитализма социализмом, приходя к противоположным выводам.

Начиная с Нового времени, западные буржуазные политики придумывают теории, согласно которым капитал и прибыль являются требованиями природы человека, утверждают, что господство капитала над обществом и трудом неизбежно, а защита частных интересов, представленных капиталом, является неприкосновенным стержнем современного общества. Согласно научной теории исторического материализма, развитие социальной истории - продукт движения основных социальных противоречий. В результате непрерывного расширения эксплуатации труда капиталом все более обостряется коренное противоречие между крупным обобществленным производством и капиталистической частной собственностью на средства производства, что неизбежно ведет к пролетарской революции и социалистическому движению. «Ее [буржуазии] гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны» [2. С. 38].

Буржуазия фабрикует мифы, применяет самые разнообразные средства, чтобы отсрочить собственную гибель и нанести социализму ущерб во всех областях, от военной до экономической, политической и культурной. Даже делает вид, будто готова к сотрудничеству и уступкам, лишь бы избежать потрясений. Тем не менее, она всё равно не способна коренным образом изменить неизбежную тенденцию исторического развития. Победа Октябрьской революции, успехи социалистического строительства в СССР, развертывание дела социализма в мире, бурное развитие социализма с китайской спецификой полностью доказали научность и верность теории исторического материализма.

КПК всегда объективно и справедливо относилась к сталинскому вопросу, неизменно настаивала на научной оценке роли Сталина.

Образование и развитие КПК, новая демократическая и социалистическая революции в Китае, выбор социалистического пути развития – все это осуществлялось под влиянием коммунистических идей и при руководстве со стороны коммунистов. Именно поэтому Китай и СССР, а также обе их компартии, поддерживали долгосрочные отношения дружбы и сотрудничества. Что касается полного отрицания Сталина, на которое пошел Хрущев, то КПК с самого начала сохраняла ясную голову и выступала за научную и обоснованную оценку Сталина.

После XX съезда КПСС, узнав о «секретном докладе», КПК немедленно публично заявила о своей марксистской позиции в отношении оценки Сталина. Было подчеркнуто: «Коммунистическая партия Китая всегда считала, что Сталин допустил некоторые ошибки. Эти ошибки уходят корнями в идеологическое понимание, а также имеют социально-исторические истоки. Если занять правильную позицию и избрать достоверные методы, то необходимо критиковать те ошибки, которые действительно сделал Сталин, а не те так называемые ошибки, которые ему приписали на пустом месте. Однако мы всегда выступали против ошибочных позиций, ошибочных методов и неверной критики Сталина».

И далее: «Что касается ошибок Сталина, некоторые были принципиальными, некоторые были ошибками в конкретной работе, некоторых ошибок можно было избежать, некоторые были неизбежны при отсутствии прецедента диктатуры пролетариата». «Защита Сталина Коммунистической партией Китая заключается в защите достоверных сторон Сталина, в защите истории доблестной борьбы первого в мире государства с диктатурой пролетариата, созданном Октябрьской революцией, в защите истории доблестной борьбы КПСС, в защите репутации международного коммунистического движения среди трудящихся всего мира. Одним словом, это защита теории и практики марксизма-ленинизма. Это дело не только китайских коммунистов, но и всех верных марксизму-ленинизму коммунистов, всех непреклонных революционеров, всех честных людей» [25. С. 57, 60, 62].

Позиция и взгляды КПК отражены в трех документах: «Об историческом опыте диктатуры пролетариата», опубликованном 5 апреля 1956 г., «Ещё раз об историческом опыте диктатуры пролетариата», опубликованном 29 декабря 1956 г., а также «К вопросу о Сталине – Вторая статья по поводу открытого письма ЦК КПСС (13 сентября 1963 г.)» (далее – «К вопросу о Сталине»).

При обсуждении двух статей «Об историческом опыте диктатуры пролетариата» и «Ещё раз об историческом опыте диктатуры пролетариата» Мао Цзэдун неоднократно упоминал об оценке Сталина: «Во время строительства Советского Союза основная линия и политика Сталина были верны и должны быть несомненно признаны. Наличие недостатков неизбежно и понятно. Сталин переоценил диктатуру и разрушил часть правовой системы, но он не уничтожил всю правовую систему; он разрушил часть Конституции, но только часть гражданского права и уголовно-процессуального права. Он переоценил диктатуру, но советская диктатура в основном была правильной. Демократии не хватало, но была и советская демократия. Были недостатки, была бюрократия, но в итоге он превратил Советский Союз в промышленно развитую страну и победил Гитлера. Если это все бюрократия и бюрократический аппарат, то как они могли это сделать? Говорить, что Советским Союзом правят бюрократы, неубедительно». «Так называемая десталинизация – это ревизионизм» [21. С. 67, 68].

Редактируя статью «К вопросу о Сталине», Мао Цзэдун ясно выразил свою позицию, что Сталина следует оценивать всесторонне, объективно и справедливо, отметив: «Вопрос о Сталине – это большой вопрос, вопрос мирового значения. Он вызвал отклики среди всех классов во всех странах мира, и по нему до сих пор высказываются всевозможные суждения. Разные классы, различные политические партии и группы, представляющие эти классы, придерживаются разного мнения. По-видимому, в настоящем веке всё же невозможно будет сделать окончательные выводы по этому вопросу. Однако среди международного рабочего класса и революционных народов большинство людей, по существу, придерживается одинакового мнения. Они не согласны с полным и огульным отрицанием Сталина, более того, они со всё большей теплотой вспоминают о нём. Так обстоит дело и в Советском Союзе».

«Сталин был великим руководителем дела диктатуры пролетариата и международного коммунистического движения на протяжении целой исторической эпохи. Следовательно, к оценке И. В. Сталина необходимо подходить с ещё большей осторожностью». «Подавляющее большинство советских людей не одобряет поношение Сталина. Они всё с большей теплотой вспоминают о Сталине. Руководители же КПСС серьёзно оторвались от масс. Им всё чудится, что повсюду бродит и преследует их призрак Сталина. На самом деле это широкие народные массы выражают крайнее недовольство полным и огульным отрицанием Сталина. До сих пор Хрущёв не решается ознакомить советский народ и народы стран всего социалистического лагеря с секретным докладом, сделанным им на XX съезде КПСС, в котором он полностью и огульно отрицает Сталина. Это объясняется тем, что секретный доклад стыдно показать людям на глаза, и что этот доклад совершенно чужд народным массам» [15. С. 259-260].

Мао Цзэдун выразил резкое недовольство движением СССР в сторону так называемой десталинизации. «Теперь мы должны защищать два этапа истории СССР, его революционный этап и его этап строительства. Революция в СССР была явлением не просто национальным, а интернациональным движением, имеющим на себе отпечаток времени. Таким образом, независимо от его достижений и промахов, это богатство всего международного коммунистического движения. Если революция и строительство СССР были так называемым “сталинизмом”, то этот так называемый “сталинизм” есть хорошее учение, а так называемые сталинисты – хорошие коммунисты. Если такого рода революцией и строительством в СССР была так называемая “бюрократия”, то эта так называемая “бюрократия” тоже хорошая, потому что она добилась таких больших достижений и побед, что показывает, что она есть бюрократия не на 100%» [21. С. 78-79].

На VIII Всекитайском съезде КПК, состоявшемся в 1956 г., в докладе Мао Цзэдуна «О десяти важнейших взаимоотношениях» четко выражено отношение КПК к оценке Сталина: «В СССР те, кто превозносил Сталина до небес, теперь вдруг стараются отправить его в преисподнюю. У нас в стране тоже нашлись люди, которые пошли по их стопам. ЦК нашей партии считает, что ошибки у Сталина оставляют 30%, а заслуги – 70%, что в целом он остаётся великим марксистом». «В отношении Китая Сталиным был допущен ряд ошибок... Несмотря на это, мы всё же считаем, что ошибки у него составляют 30%, а заслуги – 70%. Это справедливо» [14. С. 42].

Мао Цзэдун отметил также: «Есть два вида культа личности, один – истинный, например, мы не можем не почитать истины Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина..., другой – ложный культ личности, слепое повиновение, в котором нет никакого анализа, это неправильно. Отрицание культа личности также может иметь одну из двух целей: одна – противостоять неправильному поклонению, а другая – противостоять почитанию других и требовать поклонения себе» [14. С. 369]. КПК всегда придерживалась диалектической и всеобъемлющей объективной позиции в вопросе об оценке Сталина, это является истинно марксистской позицией.

После начала проведения политики реформ и открытости лидеры КПК были заинтересованы в том, чтобы занять материалистическую, диалектическую, научную и всестороннюю позицию по вопросам о Сталине и истории СССР. В июне 1981 г. 6-й пленум ЦК КПК 11-го созыва принял «Решение ЦК КПК по некоторым вопросам истории нашей партии со времени образования КНР», в котором говорилось: «Научные труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина служат нам руководством к действию, но не могут дать нам готовые ответы на различные вопросы, возникающие в деле социализма в нашей стране» [3. С. 46].

Дэн Сяопин в полной мере впитал исторический опыт Ленина и Сталина, руководивших социалистическим строительством, в свете изменений внутренней и внешней среды в условиях политики реформ и открытости. Предусмотрительно предложил и осуществил комплекс теории, линии и политического курса социалистического строительства, соответствующий национальным особенностям Китая. Теория и практика социализма с китайской спецификой есть продолжение и развитие марксизма-ленинизма. Дэн Сяопину принадлежит оценка и критика культа личности Сталина, он говорил о серьёзных последствиях распада СССР и серьезных последствий крутых перемен в Восточной Европе, но он никогда полностью не отрицал достижений строительства в сталинский период.

Цзян Цзэминь неоднократно говорил о необходимости полного понимания распада СССР и крутых перемен в Восточной Европе. Он отмечал: «В результате окончания холодной войны и распада СССР мы получили много ценных уроков» [24. С. 336], «обобщая опыт последних нескольких десятилетий, можно увидеть, что товарищи Ленин, Сталин и Мао Цзэдун действительно изменили мир после Октябрьской революции в России. В то же время следует также заметить, что некоторые люди также сыграли ключевую роль в поражении дела социализма в некоторых странах» [24. С. 337-338].

Ху Цзиньтао указывал: «В конце 1980-х – начале 1990-х годов внутри страны и за рубежом произошли серьезные политические потрясения, мировой социализм пережил серьезные повороты. Развитие социалистического дела моей страны столкнулось с новыми огромными трудностями и давлением, наша партия оказалась перед лицом еще одного важного исторического момента» [23. С. 137]. «В ходе последовательных, эстафетных поисков за 30 с лишним лет реформ и открытости мы с неизменной стойкостью высоко несли великое знамя социализма с китайской спецификой» [22. С. 621].

Прошлое не забывается, и будущие поколения могут извлечь из него уроки. Чтобы отстаивать и развивать социализм с китайской спецификой, мы должны всегда правильно относиться к истории, особенно к крупным историческим событиям и выдающимся историческим деятелям международного коммунистического движения, всегда уделять внимание извлечению уроков из истории. Си Цзиньпин подчеркивал: «Укрепление идеалов и убеждений и приверженность духовным исканиям коммунистов всегда являются основой жизни коммунистов. Вера в марксизм и вера в социализм и коммунизм – это политическая “душа” коммунистов и их духовная опора, благодаря которой они выдерживают любые испытания» [19. С. 57].

«Извилистый ход социалистической практики в мире говорит нам, что как только марксистская партия откажется от своей веры в марксизм, социализм и коммунизм, она развалится». «После окончания холодной войны, под воздействием западных ценностей некоторые страны были ввергнуты в смятение, некоторые разорваны на части, некоторые охвачены пламенем войны, а некоторые всё время пребывают в хаосе. Если мы используем западную капиталистическую систему ценностей для адаптации нашей практики и западную капиталистическую систему оценки для измерения развития нашей страны, соответствуем западным стандартам, то это, видите ли, хорошо. А если не соответствуем западным стандартам, мы отсталые и устаревшие, нас критикуют и на нас нападают, последствия катастрофические! В итоге, либо идём по чужим стопам, либо нас ругают» [20. С. 326, 327].

Правильная оценка Сталина показывает, что КПК заняла научную позицию по отношению к делу социализма, к опыту и урокам СССР. Это научная позиция, обеспечивающая успех китайской революции, социалистического строительства в Китае, политики реформ и открытости. Именно потому, что КПК всегда придерживалась этой научной позиции, она привела социализм с китайской спецификой к историческим успехам: партия умело управляется, народ счастлив, страна процветает. Она неуклонно идет по новому пути всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, дала ценный опыт огромному числу развивающихся стран мира, которые хотят ускорить развитие, но не хотят идти по пути западного капитализма, внесла большой вклад в здоровое развитие мировой экономики и общества, а также в дело мира и процветания человеческой цивилизации.

Разразившийся в 2008 г. мировой финансовый кризис и продолжающаяся с конца 2019 г. эпидемия коронавируса в полной мере продемонстрировали, что закат капитализма предрешен, крайне реакционные и консервативные силы в западных капиталистических странах поднялись, борьба между социализмом и капитализмом стала ещё более сложной и изменчивой. Миру предстоят большие перемены, невиданные за столетие. В настоящее время переосмысление роли Сталина и его научная оценка стали важной актуальной задачей, которую необходимо решить.

Сталин был великим марксистом, мы должны придерживаться принципа «70% достижений на 30% ошибок» и полностью подтверждать его исторические достижения

Чтобы оценить любого исторического деятеля, мы должны посмотреть на роль, которую он сыграл в истории. То, что сыграло прогрессивную роль, было положительным, достойно признания, а то, что тормозило, было отрицательным, негативным, должно быть отвергнуто. Исходя из этой предпосылки, можно судить о том, являются ли достижения исторического деятеля преимущественными или же они в основном создавали проблемы.

При научной оценке исторических деятелей необходимо руководствоваться базовыми критериями исторического материализма. Как указывал Мао Цзэдун: «Хороша или плоха политика и практика всех китайских политических партий для китайского народа, и хороши они или плохи и насколько, в конечном счете, зависит от того, помогают ли они развитию производительных сил китайского народа и насколько они помогают, ограничивают ли производительные силы или освобождают их» [16. С. 1079].

Способствуют ли они развитию производительных сил – это не только фундаментальный критерий для суждения о том, являются ли политические партии и их политика и практика позитивными, положительными и прогрессивными, но также и фундаментальный критерий для оценки исторической личности. Все, что способствует развитию производительных сил, есть прогрессивное и революционное, в противном случае – реакционное и отсталое. Этот критерий исходит из исторического материализма, из позиции народа, это критерий материалистический, диалектический и всеобъемлющий, а не критерий, который все отрицает и очерняет.

В сталинский период СССР вписал славную страницу в мировую историю, были эффективно реализованы и защищены интересы рабочего класса и трудящихся страны. Поэтому исторические заслуги Сталина не стереть, они навечно достойны признания. Сталин быть великим теоретиком и практиком социализма. Он подчеркивал необходимость отстаивать и укреплять господствующее положение и ведущую роль марксизма-ленинизма в области социалистической идеологии, выступал за сохранение и укрепление долгосрочного всестороннего руководства Коммунистической партии, уделял внимание противодействию всевозможным ошибочным идеям и сопротивлению вторжению диссидентов.

Он привел СССР к осуществлению социалистической индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, а также добился всесторонних прорывов в науке, технике, национальной обороне, культуре, образовании, спорте, здравоохранении и других сферах. Он привел советский народ к победе в Великой Отечественной войне, полному разгрому германских фашистов, отстоял советский социалистический государственный строй и территориальную целостность.

Американский политолог Миршаймер отмечал: «После Второй мировой войны в Европе осталась только одна великая держава, и это СССР» [27. С. 498]. По словам историка Оксфордского университета Алекса Де Йонга, «Сталин – один из величайших успешных людей новейшей истории», «Сталин внес огромный личный вклад в определение формы и типа советского общества» [26, С 13]. Неоднократно упоминалась в последние десятилетия оценка Сталина Черчиллем: «Он был самой выдающейся личностью, импонирующий нашему жестокому времени того периода, в котором проходила вся его жизнь... Он обладал глубокой, лишенной всякой паники логической, осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения... Это был человек, который своих врагов уничтожал руками своих врагов, заставил даже нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов... Он принял Россию с сохой, а оставил ее с атомным оружием...» [Цит. по: 13, С. 792-793].

Подводя итог, можно сказать, что исторические достижения Сталина в основном следующие:

Во-первых, Сталин продолжил дело Ленина и построил первую в мире социалистическую страну. Он твердо стоял на ленинских позициях во время Октябрьской революции, поддерживая и помогая Ленину. После победы Октябрьской революции активно участвовал в борьбе за защиту Советского государства и упрочение Советской власти. После смерти Ленина Сталин активно осуществлял национализацию промышленности и коллективизацию сельского хозяйства в соответствии с основными принципами построения социализма в СССР.

Сталин ясно изложил характерные черты советской системы хозяйства, а именно: «1) власть класса капиталистов и помещиков свергнута и заменена властью рабочего класса и трудового крестьянства; 2) орудия и средства производства, земля, фабрики, заводы и т. д. отобраны у капиталистов и переданы в собственность рабочего класса и трудящихся масс крестьянства; 3) развитие производства подчинено не принципу конкуренции и обеспечения капиталистической прибыли, а принципу планового руководства и систематического подъёма материального и культурного уровня трудящихся; 4) распределение народного дохода происходит не в интересах обогащения эксплуататорских классов и их многочисленной паразитической челяди, а в интересах систематического повышения материального положения рабочих и крестьян и расширения социалистического производства в городе и деревне; 5) систематическое улучшение материального положения трудящихся и непрерывный рост их потребностей (покупательной способности), будучи постоянно растущим источником расширения производства, гарантирует трудящихся от кризисов перепроизводства, роста безработицы и нищеты; 6) рабочий класс и трудовое крестьянство являются хозяевами страны, работающими не на капиталистов, а на свой трудовой народ» [7. С. 321].

Сталин руководил разработкой Конституции СССР 1936 г., закрепившей социалистический строй в виде Основного закона страны. Что касается построения социализма, то Сталин предложил и реализовал ряд важных и эффективных стратегических мер, таких как всестороннее укрепление партийного руководства, коллективизация сельского хозяйства, национализация промышленности и очищение партийных рядов.

Во-вторых, Сталин привел советский народ к победе в войне против фашизма. Сталин был Верховным главнокомандующим СССР в Великой Отечественной войне, привел советский народ к Великой Победе в ней, защитил социалистический строй и сохранил мир во всем мире. Красная Армия была главной силой в борьбе с немецкими, японскими и итальянскими фашистами, сыграла опорную роль в мировой войне против фашизма. Под руководством Сталина СССР вместе с Великобританией, США и Китаем образовал Антигитлеровскую коалицию, сплотившую все миролюбивые народы и прогрессивные силы, поддерживающие социализм, объединил их в едином антифашистском фронте. Сталин сплотил КПСС и народ, значительно поднял авторитет социализма в глазах людей всего мира.

В-третьих, руководя социалистическим строительством, Сталин достиг больших успехов. Уже в канун Второй мировой войной СССР из относительно отсталой страны поднялся на первое место в Европе и второе в мире, в полной мере продемонстрировав большую жизнеспособность процветающей социалистической экономики. С 1913 по 1940 гг. промышленность СССР выросла в 6,6 раза, тогда как в США за тот же период она выросла на 20%, Великобритании – на 13,3%, Германии – на 31,6%.

Сталин различными методами энергично развивал науку и технику, добившись поразительных успехов. Способность СССР разрабатывать и применять новейшие технологии намного возросла, и число специалистов, освоивших современные технологии, значительно увеличилось, что повысило обороноспособность страны. СССР начал разработку атомного оружия в 1943 г., уже в 1949 г. взорвал первую атомную бомбу, а в августе 1953 г. - раньше США - первую водородную бомбу. В сфере аэрокосмических и военных технологий непрерывно совершались прорывы, и эти сферы добились ведущего положения в мире.

Экономист Галушка в книге «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду» констатирует, что сталинская модель установила рекорд устойчивого и быстрого экономического роста страны, не побитый до сих пор. С первых дней Октябрьской революции до 1955 г. экономика выросла почти в 14 раз при среднегодовом темпе роста 13,8% (за исключением периода Второй мировой войны), и СССР стал страной с самым высоким темпом экономического роста в ХХ веке. Убедительными и весомыми данными автор полностью опровергает утверждение о закрытой и застойной модели экономического развития в сталинскую эпоху.

В-четвертых, Сталин поддерживал пролетарскую революцию и социалистическое движение во всем мире. Он полагал, что советская революция является составной частью мировой революции, что задачи национального освобождения и выполнение интернационального долга советского рабочего класса сливаются в одну общую цель – освобождения пролетариата всего мира, что интересы СССР и интересы революционных движений разных стран составляют общие интересы мировой революции.

«Национальная» задача пролетарской революции – бороться за победу социализма в одной стране, а ее интернациональный долг – мобилизовать и поддержать пролетариев всего мира на борьбу против капитализма. Между тем и другим существует последовательная и неразрывная связь. Руководствуясь этой теорией, Сталин решительно поддерживал роль Коминтерна и различными способами поддерживал пролетариат всех стран мира в развертывании революционных движений в своих странах. После Великой Отечественной войны Сталин полностью поддержал формирование и развитие социалистического лагеря.

В-пятых, Сталин оказал широкую поддержку колониальным и полуколониальным странам, регионам и народам в их борьбе против империализма и колониального господства, за национальную независимость. Он следовал общим принципам марксистско-ленинской теории нации, всецело поддерживал освободительную борьбу народов наименее развитых стран и районов. Сталин подчеркивал: «Забывать Восток нельзя ни на одну минуту, хотя бы потому, что он служит "неисчерпаемым" резервом и "надёжнейшим" тылом для мирового империализма», «нужно раз навсегда усвоить ту истину, что, кто хочет торжества социализма, тот не может забыть о Востоке» [5. С. 171-172]. Под его руководством СССР прямо или косвенно оказывал поддержку и помогал революционной борьбе против империализма и колониального господства в странах Востока, в том числе в Китае.

В-шестых, самым значительным вкладом Сталина было то, что он отстаивал, защищал и развивал марксизм-ленинизм во всех его аспектах, от теории до практики. Придерживался ли Сталин марксизма, были ли у него какие-либо теоретические новшества, сколько у него было теоретических новшеств и как оценивать теоретический вклад Сталина – все это необходимо диалектически и исторически анализировать с широкой перспективы и бескорыстной точки зрения марксизма, чтобы дать полную и точную оценку и сделать исторические выводы. Если объективно и непредвзято оценить все его достижения в теории и практике, то не вызывает сомнений то факт, что Сталин был тем, кто перенял, отстаивал, применял и развивал марксизм-ленинизм.

Это проявилось главным образом в следующем:

Сталин всецело подтвердил достижения Ленина, всесторонне изложил и решительно защитил ленинизм. В 1920 г. к 50-летию со дня рождения Ленина Сталин опубликовал памятную статью «Ленин как организатор и вождь РКП». Полностью подтверждая заслуги Ленина, он указывал, что Ленин был «вождем пролетарской революции и пролетарской партии» и «соединяет в себе опыт хорошего практика с теоретическим образованием и широким политическим кругозором» [5. С. 314].

В работе «Об основах ленинизма» Сталин изложил ленинизм с девяти сторон: исторические корни, методы, теория, диктатура пролетариата, крестьянский вопрос, национальный вопрос, стратегия и тактика, партийное строительство и стиль партийной работы. Он подчеркивал: «Ленинизм не только возродил марксизм, но он сделал еще шаг вперед, развив марксизм дальше в новых условиях капитализма и классовой борьбы пролетариата». И далее: «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции» [6, С. 70, 71].

Сталин дал научное определение ленинизма и указал на четыре основных положения ленинского метода: «К чему сводятся требования этого метода? Во-первых, к проверке теоретических догм II Интернационала в огне революционной борьбы масс, в огне живой практики, т.е. к восстановлению нарушенного единства между теорией и практикой, к ликвидации разрыва между ними, ибо только так можно создать действительно пролетарскую партию, вооруженную революционной теорией. Во-вторых, к проверке политики партий II Интернационала не по их лозунгам и резолюциям (которым нельзя верить), а по их делам, по их действиям, ибо только так можно завоевать и заслужить доверие пролетарских масс. В-третьих, к перестройке всей партийной работы на новый революционный лад в духе воспитания и подготовки масс к революционной борьбе, ибо только так можно подготовить массы к пролетарской революции. В-четвертых, к самокритике пролетарских партий, к обучению и воспитанию их на собственных ошибках, ибо только так можно воспитать действительные кадры и действительных лидеров партии» [6. С. 81-82].

В декабре 1931 г. в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом он сказал: «Я только ученик Ленина и цель моей жизни – быть достойным его учеником» [8. С. 105]. Деятельность всей жизни Сталина доказывает, что он старательно этого добивался.

Сталин подчеркивал необходимость соединения марксизма с конкретной действительностью. Сталин подчеркивал, что нужно обращать особенное внимание на применение марксизма, сочетать марксистскую теорию с конкретной действительностью СССР. Что нельзя механически и догматически понимать и применять марксизм: «Марксизм не признает неизменных выводов и формул, обязательных для всех эпох и периодов. Марксизм является врагом всякого догматизма» [11. С. 137].

Сталин придерживался учения Ленина о возможности победы социализма в одной стране и развивал его, систематически и глубоко излагал теорию «строительства социализма в одной, отдельно взятой, стране». Ленин привел Российскую партию большевиков к успеху Октябрьской революции, которая подтвердила осуществимость ленинской теории о возможности победы социализма в одной стране. Однако вопрос о том, можно ли сначала построить социализм в такой относительно отсталой в экономическом и культурном отношении стране, как Россия, вызвал бурные споры в верхах партии. Л. Троцкий отстаивал «теорию перманентной революции» и «мирового разделения труда», отрицая (как и Г.Зиновьев), что одна страна может построить социализм.

Полемизируя с различными ошибочными направлениями мысли, Сталин доказал необходимость и возможность того, что социализм был впервые построен в СССР. В конце 1924 г. он опубликовал статью «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов», в которой изложил свои взгляды на внутренние и внешние условия окончательной победы социализма: «Страна пролетарской диктатуры, окруженная капиталистами, может… не только исчерпать собственными силами внутренние противоречия между пролетариатом и крестьянством, но она может и должна еще построить социализм, организовать у себя социалистическое хозяйство и поставить вооруженную силу для того, чтобы пойти на помощь пролетариям окружающих стран в их борьбе за свержение капитала. Таково основное положение ленинизма о победе социализма в одной стране»; «при диктатуре пролетариата у нас имеются… все данные, необходимые для того, чтобы построить полное социалистическое общество, преодолевая все и всякие внутренние затруднения, ибо мы можем и мы должны преодолеть их своими собственными силами» [10. С. 114, 116].

И приходил к выводу: «Кто отрицает возможность построения социализма в одной стране, тот должен обязательно отрицать и правомерность Октябрьской революции» [10. С. 117]. В ноябре 1936 г. Сталин заявил на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов: «Наше советское общество …уже осуществило в основном социализм, создало социалистический строй, то есть осуществило то, что у марксистов называется иначе первой, или низшей, фазой коммунизма. Значит, у нас уже осуществлена в основном первая фаза коммунизма, социализм» [12. С. 127]. Сейчас очевидно, что в то время рано было делать такой вывод, однако сталинская теория о возможности построения социализма в одной стране укрепила уверенность в социалистическом строительстве, обеспечила теоретическую поддержку СССР для достижения успехов в экономическом и социальном развитии и быстрого укрепления социалистического строя.

Сталин теоретически разъяснил важность развития социалистических производительных сил и осуществления индустриализации. Он отстаивал и развивал марксистскую теорию общественного развития, выдвинул важную точку зрения на развитие социалистических производительных сил и осуществление индустриализации, принимал меры по активному развитию практики, что является применением и обогащением теории марксизма-ленинизма.

Сталин так объяснял свое понимание социалистической производительности труда: «Почему капитализм разбил и преодолел феодализм? Потому, что он создал более высокие нормы производительности труда, он дал возможность обществу получать несравненно больше продуктов, чем это имело место при феодальных порядках. Потому, что он сделал общество более богатым. Почему может, должен и обязательно победит социализм капиталистическую систему хозяйства? Потому, что он может дать более высокие образцы труда, более высокую производительность труда, чем капиталистическая система хозяйства. Потому, что он может дать обществу больше продуктов и может сделать общество более богатым, чем капиталистическая система хозяйства» [12. С. 80].

Сталин сформулировал также свои взгляды на то, как догнать и перегнать капитализм в основных производственных областях. На XIV съезде ВКП(б) он выдвинул задачу социалистической индустриализации: «Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование, – вот в чем суть, основа нашей генеральной линии» [10. С. 355].

В феврале 1946 г. Сталин заявил: «Советский метод индустриализации страны коренным образом отличается от капиталистического метода индустриализации... Партия знала, что война надвигается, что оборонять страну без тяжелой индустрии невозможно, что нужно поскорее взяться за развитие тяжелой индустрии, что опоздать в этом деле – значит проиграть»; «Большую помощь оказала в этом деле национализация промышленности и банков, давшая возможность быстрого сбора и перекачки средств в тяжелую индустрию» [11. С. 12-13].

Сталин выдвинул идею социалистической коллективизации сельского хозяйства с учетом советской действительности. Он считал: «Коммунистическая партия не могла стать на капиталистический путь развития сельского хозяйства не только в силу принципиальных соображений, но и потому, что он предполагает слишком длительный путь развития и требует предварительного разорения крестьян, превращения их в батраков. Поэтому Коммунистическая партия стала на путь коллективизации сельского хозяйства, на путь укрупнения сельского хозяйства путем объединения крестьянских хозяйств в колхозы. Метод коллективизации оказался в высшей степени прогрессивным методом не только потому, что он не требовал разорения крестьян, но и особенно потому, что он дал возможность в течение нескольких лет покрыть всю страну крупными коллективными хозяйствами, имеющими возможность применить новую технику, использовать все агрономические достижения и дать стране побольше товарной продукции… Без политики коллективизации мы не смогли бы покончить в такой короткий срок с вековой отсталостью нашего сельского хозяйства» [11. С. 13]. Хотя в процессе коллективизации сельского хозяйства обнаружилось много ошибок и проблем, но как освоение социалистического крупного сельского хозяйства сталинская коллективизация сельского хозяйства способствовала развитию социалистической индустриализации на раннем этапе. Это нельзя отрицать.

Сталин выдвинул некоторые новаторские взгляды по таким важным вопросам, как основные экономические законы социализма, товары и рынки. Поначалу он имел догматическое понимание основных экономических законов социализма, товарных и рыночных отношений в социалистическом обществе и допускал в своей работе некоторые ошибки. Однако в последние годы им был выдвинут ряд новаторских идей.

В 1952 г. в книге «Экономические проблемы социализма в СССР» он, в частности, писал: «Марксизм понимает законы науки, – все равно идет ли речь о законах естествознания или о законах политической экономии, – как отражение объективных процессов... Люди могут открыть эти законы, познать их, изучить их, учитывать их в своих действиях, использовать их в интересах общества, но они не могут изменить или отменить их. Тем более они не могут сформировать или создать новые законы наук». И далее подчеркивал: «Нельзя отождествлять товарное производство с капиталистическим производством. Это – две разные вещи» [16. С. 154, 162]. «Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества, – это цель социалистического производства; непрерывный рост и совершенствование социалистического производства на базе высшей техники, – это средство для достижения цели» [16. С. 211].

Большое значение Сталин придавал построению политической власти пролетариата, диктатуре пролетариата и всестороннему руководству пролетарской партией, уделял внимание воспитанию квалифицированных преемников. Выступая 9 июня 1925 г., он указал: «Диктатура пролетариата есть не только насилие, но и руководство трудящимися массами непролетарских классов, но и строительство социалистического хозяйства, высшего по типу, чем хозяйство капиталистическое, с большей производительностью труда, чем хозяйство капиталистическое. Диктатура пролетариата есть: 1) неограниченное законом насилие в отношении капиталистов и помещиков, 2) руководство пролетариата в отношении крестьянства, 3) строительство социализма в отношении всего общества» [10. С. 186].

Говоря об основных направлениях пролетарского партийного строительства, Сталин подчеркивал «необходимость новой партии, партии боевой, партии революционной» [1. С. 338]. Эта новая партия есть передовой организованный отряд рабочего класса, высшая форма пролетарской организации, орудие диктатуры пролетариата и единство воли. Им придавалось большое значение строительству партийных кадров и организационному руководству, выдвигались «железные» требования к кадровому строительству: «после того, как дана правильная политическая линия, организационная работа решает все, в том числе и судьбу самой политической линии, – ее выполнение или провал» [9. С. 365-366].

Сталин разработал теорию решения национального вопроса при социализме. По его мнению, Конституция СССР 1924 г. не обеспечивала должного равновесия между различными этническими группами, а недоверие к «великороссам» все еще сохранялось. Он полагал, что СССР должен усвоить неудачный опыт буржуазии в создании многонационального государства и уроки распада Австро-Венгерской империи, чтобы на основе экономической, политической и военной взаимопомощи интегрироваться, объединиться в многонациональное союзное государство.

В 1936 г. Сталин заявил: «Отсутствие эксплуататорских классов, являющихся основными организаторами междунациональной драки; отсутствие эксплуатации, культивирующей взаимное недоверие и разжигающей националистические страсти; наличие у власти рабочего класса, являющегося врагом всякого порабощения и верным носителем идей интернационализма; фактическое осуществление взаимной помощи народов во всех областях хозяйственной и общественной жизни; наконец, расцвет национальной культуры народов СССР, национальной по форме, социалистической по содержанию, – все эти и подобные им факторы привели к тому, что изменился в корне облик народов СССР, исчезло в них чувство взаимного недоверия, развилось в них чувство взаимной дружбы и наладилось, таким образом, настоящее братское сотрудничество народов в системе единого союзного государства» [12. С.126].

Сталин утверждал, что в социалистическом СССР социальной основы для возникновения межнациональных конфликтов уже не существовало, но он недооценивал неблагоприятные факторы, влияющие на национальное единство, и слишком оптимистично оценивал межнациональные отношения в СССР, что в то время и позже привело к ошибкам в национальной политике.

Другие вклады Сталина в марксистскую теорию. С мая по июль 1950 г. газета «Правда» организовала дискуссию по вопросам языкознания. Сталин написал серию статей в ответ на вопросы молодежи и опубликовал их под названием «Марксизм и проблемы языкознания». Он заявил: «Марксист не может считать язык надстройкой над базисом» [16. С. 108]. Он считал, что язык и надстройка принципиально различны: язык непосредственно связан с производственной деятельностью человека, и сфера действия языка гораздо шире, чем сфера действия надстройки. Как средство общения язык унифицирован для общества, а существование диалектов и жаргонов не отрицает, а подтверждает существование национальных языков. Чтобы понять язык и законы его развития, надо изучать язык в тесной связи с историей общества и народа, создавшего и использующего этот язык.

Сталин также имел ясное представление о международной борьбе между социализмом и капитализмом, пролетариатом и буржуазией и выдвинул теорию «двух параллельных рынков» социализма и капитализма. В то же время он видел сложную связь между системами социализма и капитализма и считал, что «пока существует капитализм, буржуа и пролетарии будут связаны между собой всеми нитями экономики как части единого капиталистического общества» [11. С. 113].

Идеологические воззрения и поступки Сталина как одного из руководителей КПСС и важной исторической фигуры не могли не быть ограничены историческими условиями, были исторически обусловлены, имели недостатки, порой приводили к ошибкам, даже серьезным. Это касается, например, культа личности. Он также допустил серьезные ошибки в вопросах соотношения между демократией и правовой системой, демократией и диктатурой. Кроме того, неуважение к законам товарного хозяйства и пренебрежение производством товаров массового потребления, непосредственно затрагивающим материальные условия жизни народа, привели в догматическому пониманию и применению законов социалистического строительства в СССР.

А в международном коммунистическом движении в отношениях с братскими партиями и братскими странами появилась тенденция к возведению себя в положение «партии-отца», тенденция в сторону великодержавного шовинизма и т. д. Однако нельзя забывать, что СССР был первой социалистической страной в мире, а теория и практика социалистического строительства в СССР были первыми в истории человечества. Отсутствовал опыт, примеру которого можно было бы следовать, потому некоторые ошибки были неизбежны. К тому же допущенные Сталиным недочёты, промахи, ошибки не составляют основное содержание его деятельности. Его заслуги и вклад намного больше.

На китайскую революцию и социалистическое строительство в определенной степени повлиял Сталин, включая некоторые его взгляды, которые не соответствовали национальной специфике Китая. Но и поныне еще есть люди, которые под предлогом отрицания Сталина ставят под сомнение и даже целиком отрицают теорию и практику КПК. Сегодня великая практика социализма с китайской спецификой новой эпохи сталкивается с рядом важных проблем, требующих решения. Эти проблемы могут быть как общими и универсальными, так и частными и единичными. Одни из них носят универсальный характер и с ними сталкивается как мировой социализм, так и международное коммунистическое движение. Другие представляют собой специфические проблемы социализма с китайской спецификой. Некоторые проблемы начали исследовать еще в сталинские времена, а некоторые представляют собой новые проблемы, возникшие в практике социализма с китайской спецификой. Их еще предстоит постепенно исследовать и решать.

В великом деле строительства социализма с китайской спецификой также необходимо постоянно способствовать непрерывному и глубокому поиску ответа на главный вопрос: «Что такое социализм и как построить социализм?» Именно с этой целью мы вновь ставим и исследуем вопрос о Сталине, его роли и месте в истории мирового социализма.

Перевод с китайского К. Э. Дубровской

Литература

1. История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков): Краткий курс / Под редакцией Комиссии ЦК ВКП (б); Одобрен ЦК ВКП (б), 1938 г. М.: ОГИЗ – Госполитиздат, 1946.

2. Маркс Κ., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М., Политиздат, 1974.

3. Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР 1981 – Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР. Издательство литературы на иностранных языках. Пекин. Первое издание, 1981.

4. Сталин И. В. Вопросы ленинизма. Изд. 10-е. Партиздат ЦК Вкп(б), 1935.

5. Сталин И. В. Сочинения. Т. 4. М.: Государственное издательство политической литературы. 1946.

6. Сталин И. В. Сочинения. Т. 6. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы. 1946.

7. Сталин И. В. Сочинения. Т. 12. М.: Государственное издательство политической литературы. 1949.

8. Сталин И. В. Сочинения. Т. 6. М.: Государственное издательство политической литературы. 1951.

9. Сталин И. В. Сочинения. Т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы. 1951.

10. Сталин И. В. Сочинения. Т. 7. М.: Государственное издательство политической литературы. 1952.

11. Сталин И. В. Сочинения. Т. 16. М.: Издательство «Писатель». 1997.

12. Сталин И. В. Сочинения. Т. 14. М.: Издательство «Писатель». 1997.

13. Даюаньшуай Сыдалинь [Генералиссимус] / Пер. Хэ Хунцзян. Пекин: Шэхуэй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ. 2005 (Карпов В. Генералиссимус, перевод с китайского).

14. Мао Цзэдун вэньцзи. Ди ци цзюань 1999 – Мао Цзэдун вэньцзи. Ди ци цзюань [Собрание сочинений Мао Цзэдуна. Том 7]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ. 1999.

15. Мао Цзэдун няньпу (1949-1976). Ди эр цзюань 2013 – Мао Цзэдун няньпу (1949-1976). Ди эр цзюань [Погодичная биография Мао Цзэдуна. Том 2]. Пекин: Чжунъян вэньсянь чубаньшэ. 2013.

16. Мао Цзэдун сюаньцзи. Ди сань цзюань 1991 – Мао Цзэдун сюаньцзи. Ди сань цзюань [Избранные произведения Мао Цзэдуна. Том 3]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ. 1991.

17. Си Цзиньпин. Лунь Чжунго Гунчандан лиши [Об истории Коммунистической партии Китая]. Пекин: Чжунъян вэньсянь чубаньшэ. 2021.

18. Си Цзиньпин гуаньюй цзунти гоцзя аньцюань гуань луньшу чжайбянь [Выдержки из комментариев Си Цзиньпина об общей концепции национальной безопасности]. Пекин: Чжунъян вэньсянь чубаньшэ. 2018.

19. Си Цзиньпин гуаньюй цюаньмянь цунъянь чжидан луньшу чжайбянь 2016 – Си Цзиньпин гуаньюй цюаньмянь цунъянь чжидан луньшу чжайбянь [Выдержки из комментариев Си Цзиньпина о полном строгом внутрипартийном управлении]. Пекин: Чжунъян вэньсянь чубаньшэ. 2016.

20. Си Цзиньпин тань чжиго личжэн. Ди эр цзюань 2017 – Си Цзиньпин тань чжиго личжэн. Ди эр цзюань 2017 [Си Цзиньпин о государственном управлении. Том 2]. Пекин: Вайвэнь чубаньшэ. 2017.

21. У Лэнси. Ши нянь луньчжань: 1956-1966 Чжун Су гуаньси хуэйилу (шан) [Десять лет дебатов (1956-1966) – Воспоминания о советско-китайских отношениях (часть 1)]. Пекин: Чжунъян вэньсянь чубаньшэ. 1999.

22. Ху Цзиньтао вэньсюань. Ди сань цзюань 2016 – Ху Цзиньтао вэньсюань. Ди сань цзюань [Избранные произведения Ху Цзиньтао. Том 3]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ. 2016.

23. Ху Цзиньтао вэньсюань. Ди эр цзюань 2016 – Ху Цзиньтао вэньсюань. Ди эр цзюань [Избранные произведения Ху Цзиньтао. Том 2]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ. 2016.

24. Цзян Цзэминь вэньсюань. Ди и цзюань 2006 – Цзян Цзэминь вэньсюань. Ди и цзюань [Избранные произведения Цзян Цзэминя. Том 1]. Пекин: Жэньминь чубаньшэ. 2006.

25. Цзяньго илай чжунъяо вэньсянь сюань бянь. Ди шици цэ 1997 – Цзяньго илай чжунъяо вэньсянь сюань бянь. Ди шици цэ [Избранное собрание важных документов со времен основания Китайской Народной Республики. Том 17]. Пекин: Чжунъян вэньсянь чубаньшэ. 1997.

26. Alex de Jonge. Stalin and the Shaping of the Soviet Union. Introduction. William Morrow Company. New York: INC. 1986.

27. Миршаймер Дж. Даго чжэнчжи дэ бэйцзюй [Трагедия политики великих держав] / Пер. Ван Ивэй, Тан Сяосун. Шанхай: Шанхай жэньминь чубаньшэ. 2013 (Mearsheimer, John J., The tragedy of

Ранний опыт государственного строительства большевиков и Конституция РСФСР 1918 года

Ранний опыт государственного строительства большевиков и Конституция РСФСР 1918 года

7

7

25496

|

Официальные извинения

25496

|

Официальные извинения

972

972

106320

|

Становление корпоративизма в современной России. Угрозы и возможности

106320

|

Становление корпоративизма в современной России. Угрозы и возможности

239

239

85203

85203