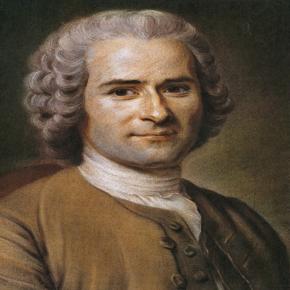

Со времен Петра I Европа сделалась для России не только культурным ориентиром, но и зеркалом, в котором мыслящие люди стремились критически рассмотреть себя, историю страны и современные порядки. Философский диалог с Европой давался труднее всего, поскольку философии для развития требуется пространство личной свободы. Критическая масса свободных умов накапливалась в России медленно. В этом процессе первоначального накопления философского «капитала» главную роль сыграли Вольтер и Жан-Жак Руссо. Попытаемся проследить за развитием вольтерианства и руссоизма в ходе раннего становления русской философии.

Это две разновидности свободомыслия, «вольнодумства», что не могло не вызвать неудовольствие властей предержащих. Словарь Владимира Даля не одобряет подобный образ мысли: «Вольнодумствовать, вольнодумничать, давать полную волю, свободу превратным убеждениям, ложным или противным общему убеждению мыслям, по предметам важным, особенно говоря о вере; отвергать истины ее. Вольнодумство ср. умствования, противные началам веры» [3. С. 303][1].

Само собой разумелось, что именно вольнодумцы повинны в революционных беспорядках, начавшихся в их родном гнезде, во Франции, и распространившихся далее по Европе. Ну а Руссо и Вольтер – два главных вдохновителя, идейных вождя революции.

Уже к началу XIX в. в русской культуре отчетливо прорисовываются две то и дело скрещивающиеся, но четко различимые силовые линии общественной мысли – вольтерианская и руссоистская. «Вольтерьянство» распространилось раньше и шире, но имело характер более поверхностный; руссоизм достигал большей глубины, начиная с А. Н. Радищева, и по своему общему настроению – как философия «сердца», а не рассудка, – более соответствовал нашему национальному культурному типу.

I

До Октябрьской революции русское вольтерианство практически не становилось предметом специального изучения. Первый очерк на эту тему, написанный В. В. Сиповским лишь в 1914 г., представлял собой коллекцию выписок из мемуаров XVIII столетия, свидетельствовавшую о массовом увлечении сочинениями Вольтера. Вольтерианство было «стихийной силой, органически сросшейся с русской жизнью», отмечает Сиповский, при этом констатируя, что «до сих пор в …научной литературе не произведено достаточно полного анализа этого …исторического явления, не определена его сущность, не выяснены …его истинные пределы» [11. С. 105].

Русское вольтерианство не нашло полноценного выхода в печать и не имело какой-либо прочной идейной платформы, объединяя людей самых разных воззрений. Его отличительные черты – насмешки над церковью и религией, над русской «стариной», общий скептический настрой, при этом без особого углубления в философские материи. У В. В. Зеньковского были основания называть русское вольтерианство «пошлым и поверхностным» [5. С. 103] (хотя и собственные труды Вольтера не отличались метафизической глубиной).

Наряду с модным «нигилистическим вольтерианством» Зеньковский указывает и на другое «крыло вольтерианства, которое было серьезно и которое положило начало русскому радикализму, как политическому, так и идейному» [5. С. 86]. Именно в эту эпоху появились первые русские карбонарии, не признававшие авторитетов, склонные к крайностям и прямолинейно-силовым решениям общественных проблем. Их назвали «вольтерьянцами» или «вольтеристами», но эти люди активно читали Руссо, Гельвеция и других французских «светочей». Нашлись у Вольтера приверженцы и среди первых русских профессоров философии Московского университета. На этой волне к началу XIX в. на русском языке были изданы около 140 работ Вольтера и 29 сборников, содержащих более 500 статей из «Энциклопедии». (В то время как, например, первый русский перевод Канта – «Метафизика нравов» – вышел лишь в 1803 г..)

Был в России и претендент на лавры «Северного Вольтера» – Александр Петрович Сумароков. «Подобно Вольтеру, он хотел блистать во многих родах», – напишет впоследствии Н. М. Карамзин [6. С. 72]. Вслед за Вольтером Сумароков проделал путь от поэта, драматурга и литературного критика к просветителю, публицисту, историку и, наконец, философу, «любомудру».

Поначалу Сумароков игнорировал Вольтера-философа, восхваляя лишь его литературные произведения. Тем временем газета «Санкт-Петербургские ведомости» представляла российской публике Вольтера именно как философа, точнее – скандально знаменитого вольнодумца. Первым по времени упоминанием его имени в газете стало следующее: «Из Парижа от 14 дня июня <1734 г.>. Здешний Парламент приказал Философические писма Волтера сожечь, а сам он ушол в Лондон» [2. С. 31] (на самом деле Вольтер скрылся в замке маркизы дю Шатле). «Ведомости» писали о конфликтах Вольтера с католической церковью, скандале вокруг его сатирической поэмы «Орлеанская девственница», судебных процессах и даже о конфликте с Руссо, но сами работы Вольтера в России поначалу не публикуются и почти не упоминаются, лишь изредка можно было встретить их краткие изложения.

В 1750-е гг. ситуация кардинально меняется, новые сочинения Вольтера попадают в страну почти без промедления. Для своего журнала «Трудолюбивая пчела» Сумароков переводит философскую повесть Вольтера «Микромегас». Но он почти не комментирует вольтеровскую философию; это выглядит особенно странным на фоне расточаемых им похвал поэзии и драматургии Вольтера. Аманда Юингтон, автор наиболее обстоятельной англоязычной монографии о творчестве Сумарокова «Вольтер для России», полагает, что поначалу это объяснялось тем, что, «несмотря на все газетные репортажи и легкодоступность произведений Вольтера, Сумароков, и не он один, еще не усвоил новое понимание философии… И самих французов поначалу привело в замешательство выступление Вольтера в новой роли… философа… Неудивительно, что Россия, где в тот момент лишь закладывался фундамент современной литературы, отставала от Франции в осмыслении и принятии …философской моды… Знакомство Сумарокова с Вольтером-философом приведет лишь к подражанию. Весьма часто, однако, ему случалось трансформировать или исправлять своего наставника» [13. P. 80–81].

Добавим, что в работах Сумарокова можно обнаружить следы скрытой полемики с Вольтером, замешанной на неодобрении его религиозно-философских взглядов. Так, в очерке «Основания любомудрия» Сумароков осуждает «ослепление» Эпикура, полагавшего, что «Божество, устроив Вселенную и единожды оную распорядив, более о создании своем не печется» [12. С. 283–284]. Очерк этот был написан Сумароковым на склоне лет, в 1772 г., и он не мог не отдавать себе отчет в том, что этой формулой описывается также и вольтеровский деизм. В более ранней работе, «Мнение о сновидении во французских трагедиях», Сумароков даже предпринял попытку – невнятную и малоубедительную – представить Вольтера как «верного христианина», сняв с него обвинение в деизме.

В самом начале «Основ любомудрия» Сумароков берет под защиту Спинозу от обвинения в атеизме: «Спиноза, искав Бога… хотя Божества не утверждал, но и не отрицал… и чувствовал Его в душе своей» [12. С. 283]. И вновь Сумароков противоречит Вольтеру, несколькими годами ранее, в «Несведущем философе» (Le philosophe ignorant, 1766), поддержавшему обвинение Спинозы в атеизме, выдвинутое христианскими теологами. Труды Спинозы были запрещены в Европе и сжигались властями на кострах, как и «Философские письма» самого Вольтера.

В целом сумароковская «система любомудрия» - типичная рационалистическая метафизика (вольфианского толка), покоящаяся на утверждении разумности мира в целом и каждого индивидуума в отдельности. «Все твари логичествуют», как выражается Сумароков [12. С. 291]. Это прямая антитеза эмпиризму локковского покроя, горячим поборником которого был Вольтер. Впрочем, переходя к теории познания, Сумароков с сочувствием пересказывает и на собственный лад разъясняет доводы Локка против существования врожденных понятий.

Таким образом, вольтерианство Сумарокова в основном ограничивалось областью литературы и просветительскими устремлениями. В области философии он мыслил консервативно, хотя и не позволял себе открыто критиковать Вольтера, – как поступал, например, издатель журнала «Адская почта» Федор Эмин, руссоист и ярый недруг Сумарокова.

Начало царствования Екатерины II знаменуется попыткой встроить идеи Вольтера в российский «государственный миф», в мессианскую идеологию самодержавия, устанавливающего всеобщую справедливость и созидающего гармонию мира [4. С. 141–165]. В философии на смену прежнему искреннему, умеренно вольному вольтерианству приходит вольтерианство сервильное, ищущее монаршей милости. Пример первым подает сам Вольтер в письмах к Екатерине. Это не было для него изменой принципам, ведь именно он придумал термин «просвещенный абсолютизм» (absolutisme éclairé). Вольтер был идеологом «революции сверху», наподобие тех, что осуществят в следующем, XIX в. Бисмарк в Германии и правительство Мэйдзи в Японии. Аргументы его просты: куда проще просветить немногих правителей, чем народные массы. Народ слишком темен, слишком занят тяжким физическим трудом. Чернь (populace, la canaille) одинакова повсюду, она легковерна и фанатична – безумно доверять ей управление общественными делами.

Сенатская же республика римского образца, воспетая Вольтером в трагедиях, нестабильна из-за непрекращающейся партийной борьбы. Рано или поздно власть захватывает тиран, сумевший привлечь на свою сторону армию и чернь. Поэтому самым реалистичным проектом учреждения «века разума» Вольтер считал интеллектуальную обработку монархов и прочих сильных мира сего – через прямой диалог с философами, с одной стороны, и через влияние просвещенной публики, общественного мнения – с другой. Неограниченная власть должна проникнуться идеей разумного самоограничения ради своей же безопасности, не говоря уже о благе народа.

Общий философский взгляд Вольтера на мировую историю также был близок политическим элитам. Движущей силой истории он считал борьбу «мнений». Миром правят идеи, обретшие власть над умами, но ход истории зависит от мелочей – капризов фортуны или прихоти властителя. Отчасти этот вульгарный волюнтаризм преодолевается у Вольтера, как и у других просветителей, идеей закономерного прогресса разума.

Русские вольнодумцы в массе своей разделяли эти взгляды Вольтера, причем это относится не только к заурядным фигурам, оставившим после себя разве что мемуары, но и к революционным демократам позднейших времен, таким как Виссарион Белинский. Незадолго до смерти, в письме Павлу Анненкову (15 февраля 1848), превознося «благородную личность Вольтера», он сообщает, что «сбросил с себя мистическое верование в народ. Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности». Белинский заявляет о своем «сильном омерзении к Руссо» и высмеивает «наивную аркадскую мысль, что сам народ должен все для себя сделать» [1. С. 714].

Сумароков, хотя и был аристократом, модное «екатерининское вольтерианство» не поддержал. Он не участвовал в обсуждении философских произведений Вольтера, в том числе и сверхпопулярного «Философского словаря» (1764), не говоря уже о вольтеровской критике Библии и персонально Иисуса Христа. В последнем Вольтер видел религиозного фанатика и неудачливого вождя черни, казненного по заслугам и в подметки не годящегося истинным мудрецам вроде Сократа и Конфуция.

Если Сумароков и идет, по стопам Вольтера, в философию и публицистику, то выступает здесь как достаточно самостоятельный мыслитель. «С 1759, когда он основывает собственный журнал “Трудолюбивая пчела”, Сумароков рвется испытать себя в качестве философа и, возможно, со временем сделаться русской альтернативой или “поправкой” к Вольтеру-философу – Вольтером для России», – пишет Аманда Юингтон [13. P. 90].

Сумароков не дожил до заката «екатерининского вольтерианства» вскоре после Французской революции, и потому не увидел, как бывшие вольнодумцы стали массово превращаться в консерваторов, а то и борцов с университетскими вольностями, как М. Л. Магницкий (внук создателя первой русской «Арифметики»). Верность вольтеровскому идеалу «умеренного Просвещения» сохранили немногие – в их числе издатель и переводчик Вольтера Иван Рахманинов. В разгар Великой Французской революции он начал было печатать собрание сочинений Вольтера в своем тамбовском имении, но из-за доноса тираж был арестован, а сам Рахманинов угодил под суд.

Следующие поколения «вольтерьянцев» назывались так лишь по старой привычке. Вольтер перестал считаться королем философов: на смену французским интеллектуальным модам пришли немецкие.

II

До конца XVIII в. в России «государство выступало как творец и владелец культуры, и именно поэтому Просвещение могло стать официозной идеологией» [4. С. 157]. Эта формула В. М. Живова нуждается в уточнении: российское государство абсорбировало и поощряло лишь некоторые, не противные «государственному мифу» идеи просветителей. Романтический пантеизм Руссо или деизм Вольтера, идея равенства и «естественных прав» людей не могли сделаться элементами российского «официоза».

Культура европейского Просвещения была сильно поляризована. Изначально существовали две далеко расходящиеся его линии, два течения – умеренное и радикальное[2]. Вольтер принадлежал к первому, Руссо – ко второму[3]. В основе радикального Просвещения лежит представление о «естественном человеке» и «человеческой природе», понимаемой как сумма врожденных потребностей, способностей и прав. Умеренное Просвещение подчеркивало роль общественной среды, «обстоятельств» и случайностей воспитания. Уже с конца XVII в. умеренные просветители (Пьер Бейль, Готфрид Лейбниц и другие) нападали, иногда крайне резко, на своих радикальных собратьев – при полном одобрении политических элит.

Екатерина II действовала в том же ключе, одной рукой поддерживая Вольтера (до начала революционных событий во Франции), другой – запрещая специальным указом распространение «Эмиля» и издание его русского перевода. Прочие труды Руссо переводились на русский уже во время ее правления, – кроме «Общественного договора», содержавшего грубый выпад против Российской империи. Екатерина даже пригласила Руссо к себе в гости в Петербург, но философ отказался.

По замечанию Ю. М. Лотмана, «если Екатерина II склонна была в борьбе против демократизма Руссо опираться на авторитет Вольтера, то одновременно существовала тенденция противопоставить “злому”, насмешливому скептику Вольтеру “доброго” и верующего Руссо» [7. С. 409]. «Внутреннее развитие русской жизни, социальные конфликты, эволюция русской общественной мысли определили динамику интерпретаций. Каждая общественная группа имела “своего Руссо”, и, помимо борьбы за и против женевского философа, мы будем наблюдать стремление различно интерпретировать его идеи, противопоставлять “своего” Руссо – Руссо других группировок» [7. С. 395].

Женевский философ с его мечтой о возвращении к природе служил главным ориентиром для сочинителей литературных утопий, таких как В. А. Левшин, П. Ю. Львов, М. Д. Чулков. Мы находим у них и власть «естественного закона», и «добрых поселян», и патриархальное «царство благоденствия» – «златой век» без ратников, монахов и монархов. Будет чувствоваться влияние руссоизма и у наших ранних критиков цивилизации Запада, и у критиков «современной неправды» в самой России. Среди последних мощно возвышается фигура Александра Радищева.

Радищев – чистый типаж мыслителя «радикального Просвещения». Как и прочие русские вольнодумцы, он не был руссоистом в прямом смысле слова. Его антропологические взгляды больше тяготеют к Гельвецию: человек от природы ни добр, ни зол, но открыт любым возможностям и траекториям развития; людьми движет своекорыстный интерес – «собственная каждому польза»; общество возникает оттого, что людям полезнее жить вместе, нежели по отдельности. Становясь частью общества и государства, человек не теряет своих естественных прав, возражает Жан-Жаку Руссо Радищев. Цель государства – сохранение и осуществление этих прав, тем самым и достигается «блаженство граждан». Факт столкновения личных интересов друг с другом и с государственным интересом, вокруг которого вращается мысль Руссо, Радищев как будто не принимает в расчет, – во всяком случае, не придает этому факту надлежащего значения. У русского вольнодумца нет ни малейшего сомнения, что частная собственность, или «имение», есть великое благо, которое он ставит в один ряд с «вольностью» и безопасностью жизни граждан. Проблема сводится им к принципу распределения собственности: «чтобы имения были разделены справедливо».

Первое, что роднит мысль Радищева и Руссо, – пиетет по отношению к «народу». Именно здесь проходит линия водораздела между вольтерьянцами и руссоистами. Последние видят в народе не косную и слепую массу, неспособную к самоуправлению и «законодавству», но – верховный и суверенный политический субъект. Общественные законы должны быть творением самого народа, манифестацией его «всеобщей воли», как выражался Руссо. «Соборная народа власть есть власть первоначальная, а потому власть высшая, единая», – вторит ему Радищев [9. С. 10]. Народ не простое собрание индивидов, но некий надындивидуальный субъект – «personne morale, духовная персона» (Руссо) или «соборное лицо» (Радищев). Поэтому народ, как и отдельная личность, имеет свои «естественные права» на свободу и сохранение себя. Но, поскольку Радищев не видит коллизии между естественным правом человека и правом гражданина, постольку он не признает необходимости «отчуждения» (alienation, термин Руссо) личной свободы в пользу высшего субъекта. Между тем суть и смысл «общественного договора», согласно Руссо, состоят в отчуждении прав индивида в пользу сообщества (communauté), т.е. народа как такового.

У Радищева совершенно другое представление о причинах возникновения общества. Не искусственный договор, а природная тяга к другим людям, начиная с матери и отца, образует первоисток общественной жизни. «Человек рожден для общежития», – постулирует он [8. С. 57]. Из «общежития» проистекает нравственность – понятия о честности, справедливости и иных человеческих добродетелях.

Иное дело государство. В вопросе о происхождении государства Радищев следует по стопам Руссо. Государство и социальное неравенство вообще возникает из земледелия и частной собственности на землю. «Как скоро сказал человек: сия пядень земли моя! он пригвоздил себя к земле и отверз путь зверообразному самовластию, когда человек повелевает человеком» [8. С. 64]. Это же попросту перифраз знаменитого афоризма Руссо, открывающего часть вторую «Рассуждения об истоках и основаниях неравенства между людьми». Но вот средство устранения неравенства, предлагаемое Руссо, – полное подчинение индивидов «всеобщей воле» – Радищева никак не устраивало. Как совершенно верно отмечает Лотман, «он не допускал никакого насилия над личностью, в том числе и революционного. Мысль о том, что общество может диктовать индивидууму свои нормы свободы, вопреки его естественным представлениям о счастии… была Радищеву органически чужда. Поэтому Радищев не воспринял тех элементов учения Руссо, которые подготовляли теорию революционной диктатуры. Не случайно он в дальнейшем осудил деятельность якобинцев» [7. С. 428–429]. Дело в том, что диктатура «всеобщей воли» несовместима с личной свободой, а без личной свободы нормальные люди не могут чувствовать себя счастливыми – недостижимо «блаженство граждан», в котором Радищев и видит цель общественного договора.

Но возможно ли осуществить прямое изъявление воли народа в огромном государстве, таком как Россия? В оде «Вольность» Радищев предрекает крушение и распад империи – «среди огней, кровавых рек, средь глада, зверства, язвы темной» – и возникновение союза вольных коммун: «из недр развалины огромной… возникнут малые светила… на пользу всех ладью направят». Подобное описание в те времена подходило разве что родине Руссо – швейцарской конфедерации. Видимо, она-то и стала в представлении Радищева моделью прекрасной России будущего. Конкретные формы организации исполнительной власти при этом не оговариваются, но вряд ли позволительно делать отсюда вывод, что ему «безразлично, как организована исполнительная власть» и, уж тем более, будто он «узаконивал народную революцию в качестве гаранта верховенства народа и торжества общих интересов» [7. С. 427–428]. Радищев с одобрением отзывался о новгородском вече и признавал право народа судить своих правителей – «на плаху возвести царя». Революция же – перемена самой формы правления, а не просто смена фигур исполнительной власти. Союз «малых светил» изображается Радищевым как идеальная форма правления, которая, очевидно, в революциях более не нуждается.

Подобно Руссо, Радищев пытается сочетать принципы коллективизма и индивидуализма, начала общественные и естественные, но сочетает их иначе, по-своему. У него нет и тени эпигонства. Восторженные оценки, которые Радищев дает Руссо, – особенно осуществленному тем «перевороту в общих началах воспитания», – соседствуют с неприятием основ теории общественного договора, резкой критикой и иронией[4].

Возникнет в России и еще одно – эстетически-романтическое – крыло руссоизма, менее озабоченное политикой. К нему принадлежали молодой Николай Карамзин и Василий Жуковский (последний в 1806 г. затевал издание полного собрания сочинений Руссо). Их привлекала религия чувств и система «естественного» воспитания, демократизм и предельная искренность «печального Руссо». Своей вершины литературно-философская линия русского руссоизма достигнет в «Исповеди» Льва Толстого.

III

Вольтер и Руссо, без всякого преувеличения, могут быть названы отцами русского вольнодумства, хотя, как мы видели, учения и идеи французских просветителей сильно видоизменялись, попадая в чуждую им культурную среду. Критическое сопоставление этих идей с российской действительностью порождало, с одной стороны, освободительные концепции разной степени радикальности, а с другой – глубокую модификацию самих этих идей. Так зарождалось русское «вольтерьянство». Слово это применялось не только к сторонникам Вольтера, но употреблялось в самом широком смысле, по своей (в основном негативно окрашенной) семантике совпадая со словом «вольнодумец». Из лона «вольтерьянства» вышли и первые русские просветители, и первые идейные революционеры.

К середине XIX столетия противостояние социальных проектов Вольтера и Руссо в России трансформировалось в идейное столкновение «западников» и «почвенников». Первые радикализовались, а вторые, наоборот, занимали все более консервативные позиции, идеализируя общинные начала народной жизни (индивидуализм Руссо был им глубоко чужд). Несмотря на то, что у обеих партий французская философия ушла в тень куда более мощной немецкой, дух сенсуализма и демократизма французских просветителей не испарился совсем, но оказывал заметное влияние на рецепцию философских систем Шеллинга и Гегеля.

Так или иначе, для русских мыслителей Европа, – как бы ее ни оценивали: скептически либо апологетически, как «просвещенную» либо «загнивающую», – была той меркой, которой они мерили общественную жизнь России, ее культуру и даже самих себя. Тем самым, вольно или невольно, признавалось цивилизационное родство и зависимость России от Запада. А Вольтер и Руссо стали интеллектуальными проводниками, благодаря которым русская философская мысль врастала в передовую западную культуру; с их помощью наши соотечественники пытались определить свое место и роль в мировой цивилизации. Такая помощь может пригодиться нам и сегодня.

[1] Любопытно, что во французском языке слово «libertin» означает и «вольнодумец», и «распутник».

[2] Данное представление складывалось в течение примерно столетия – от Лео Штрауса до Джонатана Израэля, являющегося сегодня наиболее известным его защитником. Серию фундаментальных трудов Израэля на эту тему открывает следующая его работа [12].

[3] Дж. Израэль, впрочем, изображает Руссо как идеолога популистского «контр-Просвещения», ведущего в тенденции к диктатуре и прочим эксцессам революции. Подобная оценка представляется тенденциозной и односторонней, хотя доля истины в ней имеется – особенно если говорить о позднейшем «руссоизме» (например, Робеспьера и других якобинцев), а не о взглядах самого Руссо.

[4] «Проживая в огромных сибирских лесах, среди диких зверей и племен... я думаю, что и сам превращусь, в конце концов, в счастливого человека по Руссо и начну ходить на четвереньках», – писал из илимской ссылки Радищев [10. С. 428].

Ранний опыт государственного строительства большевиков и Конституция РСФСР 1918 года

Ранний опыт государственного строительства большевиков и Конституция РСФСР 1918 года

7

7

25535

|

Официальные извинения

25535

|

Официальные извинения

972

972

106432

|

Становление корпоративизма в современной России. Угрозы и возможности

106432

|

Становление корпоративизма в современной России. Угрозы и возможности

239

239

85326

85326

Launch into the epic realm of EVE Online. Forge your empire today. Trade alongside thousands of pilots worldwide. [url=https://www.eveonline.com/signup?invc=46758c20-63e3-4816-aa0e-f91cff26ade4]Play for free[/url]